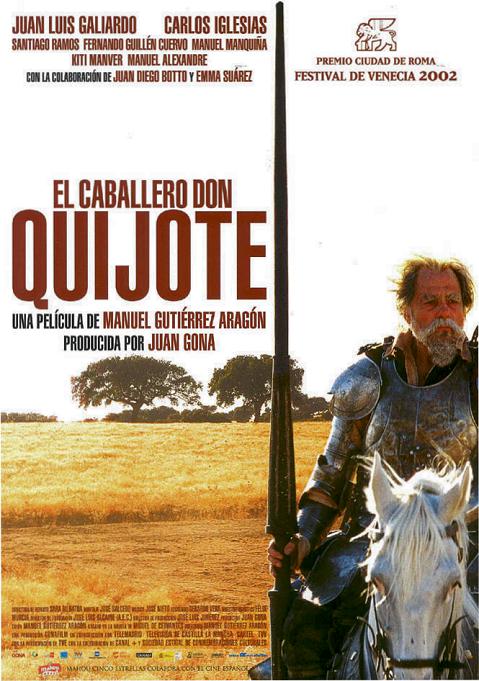

Dispuesto, pues, el corazón a llorar mi marcha, permanezca, ¡oh hijo!, atento a este tu Catón, Juan Luis Galiardo, que quiere aconsejarte, que los oficios y grandes nombres no son otra cosa que polvo en la arena y esto, lo que te digo, te harán parte en las estrellas.

Primeramente, ¡oh hijo!, teme a Dios y tema a la sabiduría, aprende tu vocación y cuidala con el respeto y la adoración que hay que guardar al padre. Pues saber que sabes es el guiño irrefutable que mostrará tu luz, que te dará la seguridad y el talento para aceptar lo que eres. Del conocerte saldrá el no hincharte, como la rana que quiso igualarse con el buey.

Haz gala, amigo, de la humildad de tu linaje y no desprecies la cerveza y el vino y el ron del que se ofrece. Ama a la mujer siempre hermosa. Préciate más de ser humilde virtuoso, que pecador soberbio. Ahorrarás así la comparación con la estirpe más bajuna que reina en la pantalla y la admiración, silenciosa y sincera, del que te mira declamar versos sin mordaza.

Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida, con los ignorantes que presumen de agudos. Trabaja, trabaja y trabaja, así encontrarás el hueco que te pertenece. Cientos de historias, cientos de películas, personajes que se convierten en parte de uno mismo y te miran en el espejo con un saludo de Hidalgo Quijote. Cientos de amigos, de renombres del Arte que eligen pronunciar el tuyo: Berlanga, Gutiérrez Aragón, Fernán Gómez, Cuerda, Regueiro. Y, tal vez, un día, el mismo Goya se reconcilie contigo y una abrumadora ovación de todo un país resuene entre lágrimas al decirte aquello de “grande, Galiardo, grande”.

Si estos preceptos y estas reglas sigues, amigo, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible; y, en los últimos pasos de la vida, te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tu inmortal herencia.

Descansa en Paz. Galiardo, grande, Galiardo.

Deja una respuesta